LE TRAVAIL À HEYDEBRECK

SOMMAIRE

1. Le temps de la charpente

2. Le temps du béton

3. Ruptures au fil du temps

4. Tâches spéciales

Et maintenant...

Annexes

1. Le temps de la charpente

Mercredi 5 juillet 1944. Nous sommes arrivés hier au camp de Heydebreck (1) où, dans l'après-midi, nous avons pu prendre possession de notre baraque et le soir recevoir notre ration: petite cuvette de soupe (très claire), cube de pain noir, demi-tranche de saucisse, peu consistante, et un dé de margarine.

Ce matin, nous avons été conduits, sous bonne garde, au nord de l'immense complexe IGFarben, où nous attendait un service administratif pour enregistrement d'identité, mensurations, photo individuelle et finalement attribution d'un ausweiss (laisser-passer à présenter lors de nos entrées et sorties d'usines).

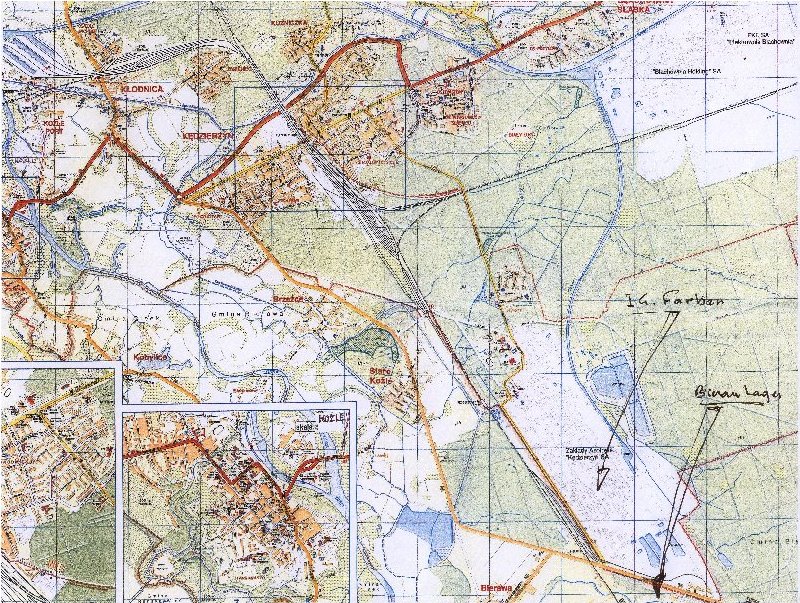

Carte IG Farben et camp

Jeudi 6: première journée de travail. À quelques-uns nous sommes affectés à la confection, en plein air, de panneaux de coffrage pour le bunker voisin, à partir de cadres en bois et de planches qu'il nous faut clouer et le cas échéant scier à bonne longueur. La tâche est supportable. Nous l'accomplissons, il faut le dire, sans beaucoup d'ardeur.

Mon retour au camp est difficile: je ressens d'importantes douleurs abdominales. Le lendemain, je ne puis me tenir debout et je renonce à me rendre au travail. Tant pis pour ma ration quotidienne! Je me recroqueville sur ma paillasse.

En fin de matinée, énorme fracas, le sol tremble sous de formidables explosions, de coups de canon répétés: l'usine est bombardée! L'attaque aérienne, anglaise ou américaine, dure plus d'une demi-heure. Plus tard les copains, par petits groupes, rentrent au camp, très éprouvés, quelques-uns réellement choqués, mais tous sont sains et saufs. Bilan: quelques amis blessés, et hélas! dit-on, 12 ou 14 prisonniers tués. Des bâtiments sont anéantis, notamment celui où nous avions si méthodiquement été recensés.

Désormais nos pièces d'identité se limiteront à notre ausweis et à une carte d'alimentation, à faire valider chaque soir par un ''meister'' pointilleux, prêt à sanctionner les paresseux et les protestataires.

2. Le temps du béton

Après deux semaines d'un travail acceptable malgré une nourriture nettement insuffisante, il nous faut maintenant aborder une tâche plus redoutable: construire le bunker en béton armé.

Il s'agit d'un très important abri anti-aérien d'environ 12m sur 20m, devant s'élever sur trois niveaux; l'étage inférieur est déjà réalisé. Les murs doivent avoir 1,80m d'épaisseur et le toit plus de 2m.

Le gravier arrive par chemin de fer, à une centaine de mètres. Notre tâche consiste à remplir, à la pelle, des wagonnets de type Decauville et à les pousser ensuite jusqu'au chantier. Travail à la fois monotone et pénible.

D'un jour à l'autre, on peut nous faire changer de poste. Assez souvent nous nous trouvons au pied d'un tapis roulant destiné à faire monter le gravier jusqu'à une énorme bétonnière. Celle-ci, alimentée en ciment par d'autres ouvriers, déverse ou propulse son mélange par des tubes de fort diamètre (3Ocm ?) entre les parois coffrées. Les meisters veillent à un bon dosage et.. à un débit soutenu.

À plusieurs reprises, les bombardements ont interrompu notre tâche. Tout le monde alors s'enfuyait, dans le mugissement des sirènes, en bravant le brouillard artificiel. Tous sauf quelques-uns, contraints de rester pour remplir les tubes de sacs de ciment vides afin d' éviter un engorgement par le béton durci. Ainsi n'ai-je pu, un jour, atteindre les bois voisins, et les énormes explosions se rapprochant, j'ai dû me réfugier au pied d'un mur, heureusement très épais et très bas. La vague la plus proche m'a complètement abasourdi, et pour ainsi dire assommé.

J'ai néanmoins pu retourner tant bien que mal au chantier et le meister m'a libéré, en début d'après-midi, muni de ma carte dûment tamponnée.

D'autres chantiers pouvaient nous mobiliser. Le plus souvent, il s'agissait de réparer les dégâts résultant des attaques aériennes. Celles-ci ont été très nombreuses et de plus en plus intensives.

J'ai consigné sur mon petit carnet les dates ou époques suivantes: 7 juillet, 7 août, 22 août, 27 août, 13 septembre, fin septembre, 13 octobre, début novembre, 21 novembre, 2 décembre, 18,19 (et peut-être 20) décembre. Voir ci-joint document (1) concernant "l'arrosage" du 27 août: 1065 bombes dont 47 à retardement.

Les bâtiments de l'usine étaient constitués d'une ossature de piliers et poutres en béton, avec remplissage des espaces par des briques. Munis de massettes et de burins, nous devions dégager les ferraillages, les redresser, afin de permettre un nouveau coffrage. Il fallait travailler par tous les temps, même sous la pluie et le vent et, à partir de septembre par de très grands froids. Les outils alors nous collaient aux doigts. Je me souviens nettement qu'un jour, un jeune meister tchèque, très zélé, pestant sans cesse contre notre lenteur, finit par nous traiter de Schweinerei (cochonnerie). Mon copain Pierrot se redressa alors, puis avança vers lui, menaçant. Nous étions sur le bord d'un toit à 12m de haut. Le jeune nervi blêmit, recula, baissa la tête… Il renonça sans doute à nous cafarder. Pendant plusieurs jours il se montra doux comme un agneau.

À partir de fin juillet nous fut imposée une alternance. Après une demi-journée de repos nous avons commencé, pour deux semaines, un travail de nuit. Nous devions, quinze jours plus tard, reprendre le travail de jour. En fait le cycle prévu ne fonctionna que de façon irrégulière.

Les journées à l'usine étaient décomptées soit de 18h à 6h, soit de 6 à 18. Le camp se trouvant assez loin, il fallait ajouter à ces 12 heures de présence à peu près une heure de trajet, à l'aller comme au retour.

Nous avions droit, après 4 heures d'effort, à une pause d'une demi-heure, et après deux autres heures, à une autre pause. Ces instants permettaient à quelques-uns de grignoter la dernière tartine qu'ils avaient eu la précaution -et le courage- de conserver depuis la veille. La firme qui nous employait, Dyckerhoff und Widmann, contrairement à la plupart des autres entreprises ne distribuait pas de soupe en demi-journée. Il fallut attendre octobre pour qu'elle nous gratifiât d'un breuvage très peu épais, que sa couleur rose nous fit bientôt baptiser soupe de myrtilles.

3. Ruptures au fil du temps

Ainsi s'écoulèrent des semaines, des mois, d'un travail épuisant de par sa durée quotidienne, sa répétitivité quasi mécanique, sa soumission à des ordres froids, implacables aussi bien que par sa pénibilité, qu'on aurait bien aimé compenser au moins par une nourriture décente...

En principe nous avions droit, toutes les deux semaines, à un dimanche de repos. Il ne nous fut pas toujours accordé. Toutefois s'y ajoutèrent un nombre appréciable d'autres journées. En effet, les bombardements paralysaient toute activité à l'usine; à part quelques exceptions son accès était généralement interdit pour 24 heures. Merci aux Américains, qui nous procuraient ainsi un repos bienfaisant, en même temps qu'ils nous offraient un spectacle aussi grandiose que réjouissant: l'incendie des lieux les plus vulnérables, notamment des stocks d'essence synthétique.

En ces moments, le camp lui-même était quelque peu désorganisé. L'autorité allemande perdait de sa rigueur. Elle cédait le pas à celle qu'exerçaient les chefs français des Chantiers de Jeunesse responsables des STO depuis janvier 1944. À partir du printemps il apparut que l'administration française disposait de possibilités d'intervention plus affirmées dans le fonctionnement général du camp. Cette faculté ne fit que s'accroître dans les périodes de bombardements. Ainsi nous fut-il possible, à certains moments de sortir du camp, les militaires allemands ne se souciant pas beaucoup du contrôle des portes.

Il m'arriva plusieurs fois par exemple, en me joignant, avec quelques camarades, à des jeunes des Chantiers et à leurs chefs, de me rendre au village voisin de Reigersfeld (aujourd'hui Bierawa) pour y assister à la messe. J'ai même pu, un dimanche, m'écarter du groupe pour aller arracher quelques pieds de pommes de terre dans un champ d'accès rigoureusement interdit pour cause de bombes à retardement. Supplément de nourriture non négligeable pour 3 ou 4 d'entre nous! Cette rupture dans notre vie de déportés fut exploitée par quelques camarades audacieux. Raymond Pillou, de notre baraque, s'évada fin juillet; il parlait très bien l'allemand. En décembre, Gilou se lança dans une semblable aventure, C'est à notre retour en France que nous apprîmes qu'il termina son séjour en Autriche comme prisonnier militaire.

4. Tâches spéciales

Notre groupe était commandé principalement par deux "meisters" très autoritaires, souvent menaçants, mais ne recourant que rarement, il faut le dire, aux sévices corporels. D'origine polonaise, ils s'exprimaient en un allemand incompréhensible. À cause d'éléments remarquables de leur vêtement nous les avions baptisés l'un "Papeau" (coiffure cabossée), et l'autre "Chaussettes" (mi-bas de laine par-dessus le pantalon). Ils nous considéraient comme des instruments et s'adressaient à nous sèchement, durement, sans que sur leur visage n'apparaisse le moindre sentiment d'humanité.

Le 15 août, ils nous envoyèrent à la gare pour décharger un wagon de briques. Le vent était glacial, chargé de quelques flocons de neige. Dans l'après-midi, le soleil était si cuisant que nous avons dû travailler torse nu. Le lancer des briques, ou leur réception en bas du wagon, nous rabota les mains à tel point que le soir elles étaient ensanglantées. Fort heureusement, le lendemain, en les enveloppant de quelques lambeaux de toile, nous avons pu exécuter des tâches moins blessantes: transport de planches et de bastings.

Quelques jours plus tard, nous voici ferrailleurs. L'ossature des murs du bunker est en partie réalisée au moyen de tiges de fer verticales, disposées tous les 60cm environ et maintenues entre elles par des tiges horizontales, amarrées perpendiculairement. Ainsi sont constitués des espaces de 60cm sur 60 et de plus de 2m de haut. On nous y met en cage, près de la paroi intérieure du mur. Celle-ci doit être fortement armée et à cet effet des camarades font glisser, près de nos poitrines, de longues barres de métal qu'il faut, au signal, fixer aux fers, à gauche puis à droite, un peloton de fil recuit dans la main gauche, une pince coupante dans la droite. Les barres se superposent, distantes de quelques centimètres et ainsi s'élève peu à peu une paroi métallique. Ce travail durera plusieurs jours. La nuit, en rêve, ma main gauche accroche un fil, la droite l'entortille, le coupe. J'accroche, j'entortille, je coupe, j'accroche, j'entortille, je coupe. Nos sbires ne savent vraiment comment faire pour nous abrutir !

"Chaussettes'' est un tyran. Un soir, il refuse sans mot dire, impassible, de tamponner ma carte, et je ne pourrai donc me présenter au guichet de distribution des rations. Je réagis dès mon arrivée au camp. Un chef des Chantiers accepte de m'accompagner à l'usine le lendemain matin. C'est Dussol, qui parle très bien l'allemand.

Dès son arrivée, il me traduit l'explication que lui fournit le meister: j'ai gravement diminué mon temps de travail en me réfugiant aux cabinets.

Il m'est très difficile de me justifier. Les latrines de notre entreprise consistent en une fosse allongée au-dessus de laquelle est fixée une barre de bois horizontale. Quatre ou cinq travailleurs peuvent s'y percher côte à côte comme autant d'oiseaux sur une branche. Tous les quarts d'heure environ, un meister vient chercher les traînards. Mais en rusant un peu, on peut renouveler de trop brefs instants de repos. C'est effectivement ce que j'avais fait la veille, à deux reprises, bravant l'inconfort et les odeurs nauséabondes.

Dussol me quitte; il croit bon de me donner un conseil: "Si l'on ne veut pas se retrouver à Blechhammer, il vaut mieux se tenir à carreau".

Cet avertissement me paraît bien inutile, car récemment, nos copains Blanc et Loreytte, qui ont pu être récupérés après cinq semaines de traitement par les SS nous sont revenus dans un état on ne peut plus pitoyable: ils n'avaient vraiment plus que la peau sur les os.

Autre événement, illustrant assez bien la rigueur, l'inhumanité de nos conditions de travail: lors d'un bombardement, une rupture de canalisation avait provoqué l'inondation du bunker. Accusé de manquer de zèle je me suis trouvé, les pieds dans l'eau, au sous-sol avec, comme compagnon, Lorzul, un breton un peu plus jeune que moi (17 ans), et d'assez faible constitution. À deux nous devions actionner une pompe refoulante. ''Chaussettes" nous surveillait facilement: il lui suffisait, à l'étage supérieur de jeter un coup d'œil sur l'écoulement de notre tuyau. À toute interruption, il nous rappelait à l'ordre, ne ménageant pas ses vociférations. De temps en temps il descendait pour nous menacer, sa badine à la main, Nous sentions notre ventre vide, nos forces faiblir: la tâche était épuisante. Fort heureusement, dans l'après-midi, quelques ouvriers allemands vinrent installer une pompe à moteur.

Début septembre, la construction du bunker était presque achevée. Le coffrage et le ferraillage de la toiture, enfin mis en place, attendaient le coulage du béton. L'énorme abri allait enfin pouvoir accueillir des centaines de travailleurs. Lorsque, le 13, l'US Air Force nous rendit visite, quelques dizaines d'entre eux s'y réfugièrent.

Notre équipe ne partagea pas leur confiance. Dès le déclenchement de l'alerte, comme d'habitude, je pris mes jambes à mon cou. Toutefois, je ne sais pourquoi, j'orientai ma course plus à l'est; je ne tardai pas à me sentir moins en sécurité. Des éclats d'obus de la défense aérienne (la Flack), me sifflèrent aux oreilles, et je n'eus d'autre recours que de m'immobiliser, debout, serrant de près un gros tronc d'arbre. À mon retour quel désastre ! Une bombe avait éclaté près de l'entrée du bunker, son souffle ayant, à l'intérieur, transporté des copains à plus de 10 mètres, et, hélas! en ayant tué d'autres. La plupart étaient Italiens. L'un, tout à fait à l'entrée, avait été aplati contre la muraille, sa silhouette n'ayant que quelques centimètres d'épaisseur. C'était Stropollo. Sa musette, dans un coin, était miraculeusement intacte. Roger me raconta qu'il l'ouvrit, y trouva un "quart" pour boire, quelques objets et... une tranche de pain.

Après hésitation il s'en empara, sans se sentir coupable, me dit-il, de voler un mort.

Ainsi se succédèrent, à l'usine, des instants souvent tragiques, quelquefois cocasses, mais toujours, soit physiquement très éprouvants soit moralement insupportables.

Notre vie au camp n'en adoucissait pas la rigueur. La nourriture que nous y recevions était tout à fait insuffisante, les conditions d'hygiène déplorables: pullulation de punaises et de poux, manque d'entretien de la baraque des toilettes, dont les cuvettes, submergées de déjections repoussantes, dues aux fréquentes diarrhées, n'étaient utilisables qu'au prix d'incroyables acrobaties…

Nos regards se tournaient souvent vers nos camarades STO, présents ici depuis un ou deux ans, et bénéficiant d'un statut de travail certes contraignant mais beaucoup plus acceptable, et surtout d'un camp bien organisé. Ils se tournaient aussi vers des travailleurs encore plus défavorisés, tels les prisonniers russes sur des chantiers proches des nôtres, ou les Ukrainiennes auxquelles étaient imposés des travaux de force comme le transport, en groupes, à mains nues, de rails de chemin de fer.

Souvent nous manifestions notre impatience: de semaines en semaines, nous espérions en une libération, qui ne se produisait pas. Les Alliés, à l'ouest, n'avançaient pas aussi vite que nous le souhaitions. Les Russes, de notre côté semblaient piétiner. Toutefois nous soutenait l'espoir de revoir la France, nos familles, nos amis, nos amours... S'enracinait en nous la volonté de contribuer un jour à l'édification d'un monde meilleur, comme nous en avions rêvé dès notre engagement, au lycée, dans la Résistance.

Et maintenant...

Soixante ans après, nous pouvons évaluer le chemin parcouru, nous réjouissant de la liberté retrouvée, d'une avancée de la démocratie dans beaucoup de régions du monde. Notre épreuve, pensons-nous, n'aura pas été inutile.

Je remercie certains amis de m'avoir incité à rédiger le présent récit. lls se sont rendus à plusieurs reprises en Haute-Silésie aujourd'hui polonaise, et plus précisément à Heydebreck et Kosel (Kedzierzyn-Kozle), à Blechhammer (Blachownia) de sinistre mémoire, ainsi qu'à Auschwitz, Jaworzno, Gleiwitz... La seule vue de ces lieux, affirment-ils, non seulement maintient vivant le souvenir de ce que beaucoup des leurs ont subi, mais les persuade surtout qu'il faut réveiller les consciences et lutter obstinément pour promouvoir les valeurs fondamentales de notre civilisation.

Nous, les rescapés, sommes de tout cœur avec eux. Le nazisme, le fascisme n'ont pas été anéantis. La bête immonde resurgit, souvent insidieusement, mais n'hésite pas non plus en certaines occasions à se manifester au grand jour.

À nous de faire en sorte que nous-même et nos enfants demeurions vigilants !

1. Carte actuelle. L'agglomération Kedzierzyn-Kozl (environ 70 000 habitants), regroupe depuis 1975 six communes dont les 4 plus importantes sont Kedzierzyn jadis Heydebreck), Kozle (CoseI) à l'ouest, Blachownia (Blechhammer) et, à l'est, Slawiecice.

Carte générale

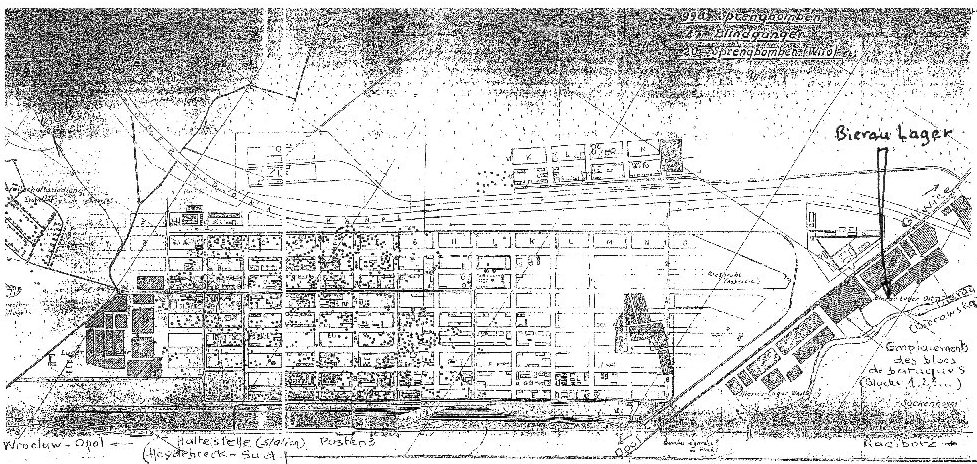

2. Plan de L'IGFarben Industrie (aujourd'hui ZAK : production d'engrais et de produits chimiques azotés), établi après le bombardement du 27 août 1944.

Document d'origine allemande établi à la suite de l'attaque aérienne du 27 août 1944 sur l'IGFarben (Interessengemeinschaft Farbenindustrie) de Heydebreck: 1018 bombes explosives et 47 à retardement.

Bieraulager photo aérienne 44

Au sud, entre la route Opel-Gleiwitz et la rivière Bierau est dessiné, par zones de constructions, le camp "Bierau-Lager" qui regroupait des travailleurs étrangers, Polonais,Tchèques, Ukrainiens et surtout Français (environ 2000, pour la plupart STO, et dont 250 étaient arrivés au titre des Chantiers de jeunesse). À l'extrémité ouest, près des Ukrainiens, était situé un petit camp de prisonniers britanniques. Les baraquements du sud-est ont été occupés à partir de juillet 44 par des Français provenant d'arrestations, de rafles, d'incarcérations (y compris des "droits communs").

Dimensions approximatives: usine : 4,600 km x 1,200 km. Camp: 1,500 km x 250 m.

NB : le long de la même route, à l'est, se trouvaient une infirmerie (Revier), et un camp de jeunes juifs devant procéder au déminage des bombes à retardement.

Le camp de quelques prisonniers de guerre français punis qui travaillaient avec nous était situé au nord.

3. Photos prises en 2007 par François Rabuel

L’IG Farben- le bunker nord

Heydebreck – Bunker reconverti

Bâtiment administratif- entreprise AZOTOW

Tours réfrigérantes

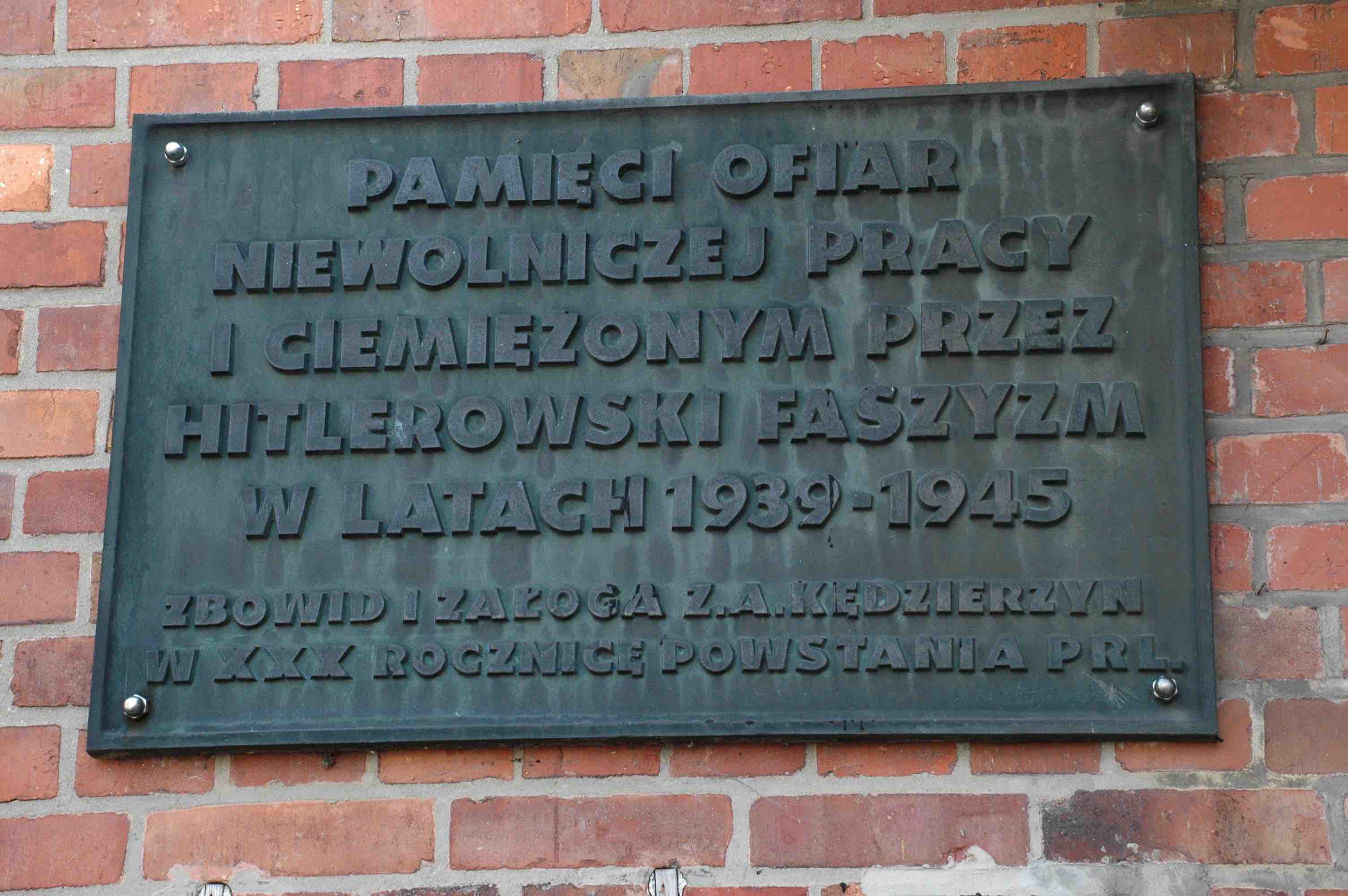

Plaque commémorative: PAMIECI OFIAR…

À la mémoire du travail d'esclaves victimes du fascisme hitlérien dans les années 1939-1945.

Les anciens combattants et les travailleurs de la ZAKedzierzin.

30ème anniversaire de la création de la République démocratique de Pologne

Autre plaque: PRZECHODNIU…

Passant ! Incline-toi…Ici pendant les années de la 2ème guerre mondiale

se trouvait un des plus grands camps de travail d'esclavage hitlérien.

9933 prisonniers y sont passés citoyens pour la plupart des pays européens.

Les habitants de Kedzierzin Kozle. Septembre 2007