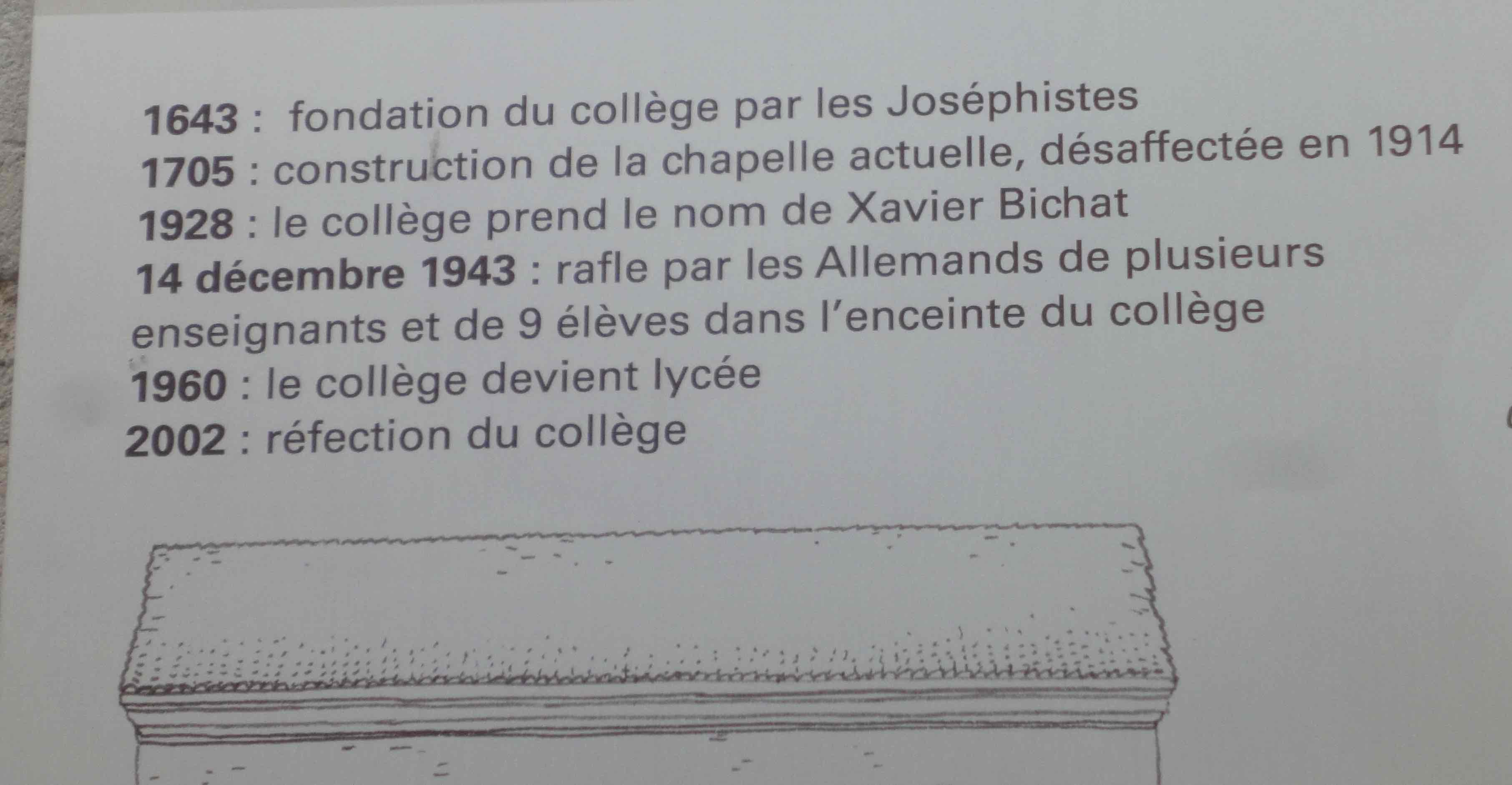

La rafle de Nantua - 14 décembre 1943

En réaction au développement de la Résistance dans l’Ain, au défilé des Maquisards de Romans-Petit le 11 novembre 1943, les Allemands répondent par une répression aveugle.

Ils ont choisi de s’en prendre à la population de Nantua, petite ville proche des maquis: il faut décourager la population civile de venir en aide à la Résistance. Au collège même de Nantua, plusieurs enseignants et 9 élèves sont arrêtés.

Sommaire

- Marc Beretta, collégien, évadé du train de la déportation, raconte.

- Jean Rogier, collégien: De la plume au fusil

- Nantua, les marques dans la ville

UN ÉVADÉ DU TRAIN DE LA DÉPORTATION RACONTE…

Mardi 14 décembre 1943

Ceux qui avaient été retenus pour le convoi de déportation furent regroupés dans la petite cour du Collège, devant la porte de I'ancienne Chapelle, sous la garde d'un SS. Celui-ci, s'adressant à un collégien qui n'avait pas de manteau sur sa blouse, lui dit avec un accent parisien assez prononcé que "là où il allait, il n'aurait pas chaud". D'un seul mouvement, nous avons tourné le dos à ce Français perdu, et, tout de suite après, le signal de départ fut donné. Nous enfilâmes les longs couloirs qui menaient à la rue sans nous douter que beaucoup d'entre nous les longeaient pour la dernière fois.

Dans la rue, les soldats nous alignèrent en rang par trois et, solidement encadrés par des SS et des Feldgendarmes, les mains sur la tête, notre groupe d'élèves, quelques professeurs et le concierge furent conduits à la gare de chemin de fer par la rue Centrale. En gare, nous eûmes la surprise de retrouver, outre de nombreux habitants de la ville, quelques élèves externes et les quatre professeurs adjoints (on les nommait alors "répétiteurs") qui avaient été cueillis chez eux ou dans les rues.

Le capitaine SS qui semblait diriger toute I'opération procédait encore à un dernier contrôle. Un moment d'hésitation pour ceux qui n'avaient que 17 ans (et qui furent hélas jugés aptes au voyage !), un geste de clémence pour un professeur relâché en tant qu'ancien prisonnier de guerre, et un verdict fatal pour le sympathique Docteur Mercier, médecin du Collège et responsable local de la Résistance, que nous vîmes monter dans une traction et qui fut lâchement abattu quelques instants plus tard à une dizaine de kilomètres de là.

Puis, on nous conduisit sur le second quai où attendait un train de marchandises dont plusieurs wagons étaient déjà complets. Le groupe du Collège, augmenté de I'aumônier et de quelques jeunes nantuatiens, se retrouva dans le même wagon. Les choses semblaient se gâter, les ordres hurlés en allemand étaient plus nerveux; les fusils-mitrailleurs en batterie un peu partout et un cordon de soldats empêchaient tout contact avec la population, en grande partie des femmes et des jeunes filles, qui cherchaient à faire passer quelques petits colis de provisions aux prisonniers.

Après plusieurs heures d'attente, le convoi s'ébranla en direction de La Cluse, laissant une ville hébétée, privée de ses hommes de 18 à 50 ans! Pourtant, dans les wagons, le moral n'était pas trop atteint. L'énormité même de cette arrestation massive faisait penser à une sorte d'avertissement pour une région où l'activité de la Résistance se faisait de plus en plus grande, et l'on espérait que tous seraient relâchés après un contrôle d'identité à Bourg. Pour ceux qui avaient quelque raison particulière de craindre des représailles des occupants, le fait d'être confondus avec l'ensemble de la population était plutôt rassurant. Mais les estomacs criaient famine et le manque de commodités obligeait à réserver un coin du wagon à un usage prosaïque mais inévitable, ce qui réduisait d'autant la surface habitable!

Si bien que I'arrivée à Bourg, vers 18 heures, fut accueillie avec soulagement. Alignés une nouvelle fois, encore plus encadrés car de nouveaux soldats allemands nous attendaient sur le quai, nous fumes conduits à I'hôtel du Commerce, proche de la gare et siège de la Kommandantur.

Nous y fûmes entassés dans deux pièces dont I'une abritait, sur une petite table, une maquette grossière de Nantua et de son lac, en plâtre rudimentairement travaillé et coloré, ce qui prouvait que I'opération de rafle y avait été préparée assez soigneusement. Nous avons été interrogés un par un sur notre identité. Nos cartes et tous nos papiers furent confisqués et I'attente reprit. L'espace étant très restreint (nous étions plus de 150) dans la salle de bar, plusieurs Nantuatiens s'étaient juchés sur une table qui céda sous leur poids: nous dûmes payer 15 francs chacun "pour dédommager le gérant français de I'hôtel", aux dires d'un des gardes allemands.

Au milieu de la nuit, on arriva enfin à ce qui nous semblait le plus urgent, une distribution de vivres. Et là, heureuse surprise: pour deux personnes, un morceau de saucisse, un morceau de gruyère, un quart de pain et cinq boîtes de sardines à I'huile! Après des années de restrictions et 24 heures de diète complète, c'était une aubaine. Lucullus allait dîner chez Lucullus!

Serrés les uns contre les autres, nous avons dû, faute de mieux, éventrer les boîtes à coups de talon. Et quand tout, ou presque, eut été consommé, un gros SS vint nous prévenir qu'il fallait ménager nos provisions, prévues pour 3 jours de voyage!

Vers 2 heures du matin, nous avons regagné la gare au milieu d'un déploiement de forces extraordinaire, deux files de soldats avançant de chaque côté avec notre colonne, alors que les quais étaient garnis de piquets de SS avec armes automatiques, tous les 10 ou 20 mètres. Nous étions alors répartis au nombre de 25 par wagons. J'ai appris à coups de crosse la signification de "fünf und zwanzig", voulant à tout prix rester avec mon ami Grenard qui se trouvait le 2ème... et qui portait dans un petit sac les restes de notre casse-croûte commun. Je vis ainsi avec tristesse monter mon meilleur copain dans le wagon suivant, et me retrouvais sans provisions de route, ce qui me conforta dans I'idée de m'évader dès que possible!

Dans ce nouveau wagon, dont un coin était toujours empuanti par I'usage qu'en avaient fait les occupants de la veille, se trouvèrent réunis la plupart des collégiens et des professeurs, ainsi que quelques commerçants de la ville que nous connaissions de vue, et le vicaire-aumônier, I'Abbé Gay, qui eut un comportement et une fin héroïques dans les camps de la mort où, refusant toute possibilité d'évasion, il voulut accompagner les derniers de ses paroissiens.

En surveillant les quais par les fentes des lucarnes ou des portes à glissière (verrouillées de I'extérieur), nous avons pu nous rendre compte que le train prenait la direction de Dijon. Du coup, les espoirs de libération disparaissaient et les projets d'évasion, que nous avions ébauchés, mais sans trop y croire, dans la salle de I'Hôtel du Commerce, reprenaient de l'intérêt. Personne parmi nous n'avait connaissance de l'existence des camps d'extermination. L'Italie venait d'être vaincue par les Alliés, les Américains marchaient sur Rome, le débarquement dans le Nord de la France semblait proche, les Russes avançaient: nous pensions tous que notre internement dans un camp de travail ne pourrait durer très longtemps. L'appréhension de I'avenir qui nous attendait en Allemagne ne fut donc pas la motivation principale de I'évasion. Mais surtout I'impression de jouer un bon tour à un occupant détesté depuis 3 ans et qui nous traitait comme du bétail depuis la veille, et aussi I'espoir de rejoindre les anciens bahutiens plus âgés dont on commençait à raconter les exploits dans la Résistance.

Les plus âgés de nos compagnons, surtout les pères de famille inquiets de représailles possibles, ne partagèrent pas, et c'était normal, nos points de vue sur ce projet.

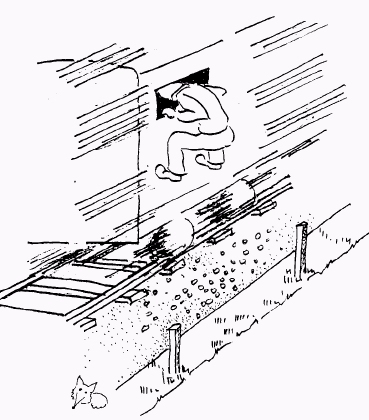

S'évader? mais comment? Les choses allèrent très vite. Un jeune dentiste de la ville avait caché un petit couteau dans sa chaussette. La lame, cassée entre deux lattes du plancher, devint un tournevis acceptable et les cornières de fer qui condamnaient la lucarne cédèrent assez rapidement. Par I'ouverture, un guetteur vit sauter un occupant du wagon suivant.

Dans l’obscurité totale du wagon, et dans la confusion que l’on peut imaginer, une dizaine d’entre nous se regroupe près de la lucarne ouverte (je crois avoir sauté en 3ème position et ne peux donner le chiffre exact). Comment sauter sans se casser la figure, et qui sautera le premier?

Ce fut (cela lui revenait de droit !) notre prof de gym auquel nous fîmes la courte échelle pour bénéficier d’une démonstration non prévue dans les programmes scolaires d’éducation physique: on sort le tronc, puis une jambe, on rentre le tronc pour sortir l’autre jambe, on se laisse glisser, cramponné des deux mains au rebord de I'ouverture, on replie les jambes pour les détendre au moment du saut et tomber le plus loin possible des roues, et on attend le moment favorable; c'est-à-dire le moment où la bande claire du ballast, que l'on distingue dans la nuit noire, semble plus haute et plus large. Et c'est ainsi que j'ai traversé !a gare de Saint-Amour, accroché à ma lucarne et n’en menant pas large; mais les quais étaient déserts et les lampes camouflées en bleu par !a "défense passive" n'éclairaient pas très loin!

Après le saut, le choc. Les pierres du ballast sont coupantes, les mains saignent, le menton aussi, mais on voit avec soulagement disparaître le dernier wagon du convoi dans lequel les Allemands sont sans doute endormis. II faut s'éloigner vite de la voie ferrée et des patrouilles de surveillance. Peu d'entre nous purent retrouver un camarade pour faire route ensemble. Ce jour-la, on trouvait des Nantuatiens évadés (une trentaine je crois) de Saint-Etienne du Bois jusqu'à Louhans !

Pour chacun, l’aventure commençait réellement là: la première porte de ferme qui s'ouvre en pleine nuit devant un vagabond souvent ensanglanté; la chaîne de solidarité qui, des braves paysans jurassiens aux familles de bahutiens demeurant le long de la route à parcourir (à pied et de préférence la nuit), a permis, au risque de représailles terribles, aux évadés d'arriver à bon port; l’établissement de faux papiers d'identité; la vie clandestine pendant encore 7 ou 8 mois...

Pour certains, l’évasion ne fut qu'un sursis. Les uns furent repris en d'autres occasions et connurent les horreurs des camps, d'autres furent tués pendant les combats de libération quelques mois plus tard.

Parmi les déportés, beaucoup ne sont pas revenus et on ignore tout des circonstances de leur mort. Quant aux rescapés, les souffrances subies furent telles que la plupart sont maintenant disparus. Leur nom ne figure pas, et c'est injuste, sur la plaque à la mémoire des morts du Collège de la dernière guerre qui fut scellée à côté de la grande plaque ("Dulce et decorum pro patria mori") de 1914-1918, dans le passage entre les deux cours du bahut. Cette grande plaque à la liste si longue, nous I'avons longée des dizaines de fois par jour pendant des années. Nous étions conscients, bien sûr, de I'immense sacrifice qu'elle rappelait, mais cela nous semblait si lointain... Une vingtaine d'années plus tard seulement !

Alors, comment les jeunes lycéens d'aujourd'hui peuvent-ils appréhender ces événements vieux déjà de presqu'un demi-siècle? Nous avons été surpris par leur intérêt et leur bonne tenue lors de la pose de la plaque commémorative du 45ème anniversaire. Mais peut-être, pour eux, faisons-nous quelque part figure de dinosaures? Peut-être! Mais l'ambiance des réunions d'anciens, où le souvenir que nous voulons fidèle de tous nos chers copains disparus avant d'avoir vingt ans se mêle intimement à la chaleureuse amitié des autres, tendra toujours à prouver le contraire.

Marc Beretta, élève au Collège en 1943

Évadé du train de la déportation du 14 décembre 1943

14 décembre 1943 !

"DE LA PLUME AU FUSIL"

En ce matin du mardi 14 décembre, la ville de Nantua se trouvait encerclée par des troupes allemandes. Je me rendis cependant au Collège où nous avions ce jour-la, cours de français à 9 heures.

Monsieur Berthier, notre professeur, commença sa leçon face à ses élèves, bien sûr, mais aussi devant un Inspecteur Général, accompagné par le Principal de I’établissement, Monsieur Boillin. Une demi-heure plus tard, le concierge, "Le Tis", timidement entrait dans la classe, disait quelques mots à I'oreille du Principal qui partit. L'Inspecteur s'absentera aussi sur une nouvelle venue "du Tis". Pourquoi ces départs inattendus? Nous allions bientôt le savoir.

La sonnerie indiquait la récréation de 10 heures. J'étais à peine descendu dans la "cour des grands" que je vis déboucher du couloir, attenant aux cuisines, des soldats allemands qui, de par leur attitude et leurs cris, ne venaient certainement pas nous rendre une visite de courtoisie.

Surpris, mais vigilant, je passai rapidement dans I'autre cour, celle "des petits" et me tins à bonne distance du porche d'entrée.

C'est alors qu'une horde verte, excitée, hurlante, fit irruption en ce lieu devant des élèves médusés.

Sans hésiter, d'une manière presque instinctive tellement elle était répétée à la saison "des bains", je contournai le préau tout proche et "fis le mur". Assis sur ce mur, je distinguai très bien des soldats allemands sur le flanc de la montagne et leurs armes braquées sur la ville. Un saut et je pouvais me trouver à I'abri dans les jardins voisins.

Un remords me prit. La fuite me semblait vile!

J'avais I'impression d'abandonner mes camarades. Je sautai du mur... du côté du Collège et rejoignis "les autres".

Je vis alors des soldats, I'arme menaçante, rassembler, contre le mur, des élèves hébétés. Devant ce spectacle, je me précipitai dans un de ces illustres "cabinets" où tant de cigarettes, collectives et interdites, furent consumées.

Là se trouvaient déjà 3 ou 4 "potaches" qui, comme moi, avaient trouvé ce refuge de fortune! Bien vite, des soldats nous délogèrent et nous retrouvâmes les autres élèves, tous, face au mur des classes de langues, les mains en I'air. Nous entendions, derrière nous, le bruit des culasses des fusils allemands... Mais que pouvait-il nous arriver? Je suis sûr, qu'à cette question, aucun de ceux qui ont vécu la scène ne pourrait répondre.

Une heure passa... puis certains d'entre nous furent désignés pour rejoindre la "cour des grands". Nous nous trouvâmes alors une dizaine d'éIèves, en blouse grise, aux côtés de quelques professeurs, de "pions" et du concierge, tous alignés sur un rang.

J’ai cru traduire, à travers les cris rauques d'un SS, le mot "terroriste". Parlait-il de nous? J'avais dans ma poche, depuis un mois, un tract de la Résistance invitant les Français à manifester pour le 11 novembre.

Je m'appliquai très discrètement et très difficilement à avaler ce papier compromettant. Un gradé nazi passa devant nous, nous dévisagea et nous demanda notre âge. Nous avions tous, nous les collégiens, entre 17 et 18 ans. Arriva le tour "du Tis" qui se tenait à ma gauche - II devait avoir 45 ans environ - "18 ans" répondit-il candidement et avec le plus grand sérieux. L'Allemand esquissa un rictus sous la visière de sa casquette à "tête de mort".

Les soldats firent sortir notre petit groupe du Collège. Bien encadrés, comme s'il s'agissait d'un défilé, nous passâmes devant la Sous-Préfecture, devant "ma maison"... L'horloge de I'église marquait midi vingt. Nous arrivâmes à la gare où une bonne centaine de Nantuatiens étaient parqués sous bonne garde.

Ce fut alors l'embarquement dans des wagons à bestiaux. Des collégiennes et collégiens, les uns courroucés, les autres, les larmes aux yeux, bravant la garde teutonne, étaient venus nous encourager et assistaient, impuissants, à la déportation de leurs camarades.

Ma mère, éplorée, me lança, par-dessus les gardiens, un sac et un manteau.

Un coup de clairon, les portes se fermèrent, le train s'ébranla, nous emportant vers l'inconnu.

De Nantua à Bourg-en-Bresse, rien de particulier ne se passa dans notre wagon. Le bizarre de notre situation nous rendait résignés et nous avions l'espoir, sinon la certitude, d'être libérés... très bientôt!

À Bourg-en-Bresse, nous fumes conduits à "l'Hôtel du Commerce", un hôtel proche de la gare. Une seule pièce pour recevoir 150 prisonniers! Un Allemand assis derrière une petite table, procéda à nos relevés d'identité et à un interrogatoire succinct.

Puis, nous passâmes dans une autre pièce... Pas de libération. Une longue attente commença. Certains étaient optimistes, d'autres évoquaient, la gorge serrée, leurs femmes et leurs enfants. Vers minuit, une délégation de la "Croix Rouge" arriva, nous distribua un petit morceau de pain, un peu de gruyère et une boite de sardines. "C'est pour un long voyage" nous dit une femme de la délégation... Et chacun s'assoupit comme il le pouvait sur une table, sur le plancher...

Vers 4 heures du matin, des cris dans le couloir de I'hôtel "Raus! Raus! ": une invitation au départ. L'espoir d'une libération s'effondrait. II faisait nuit et froid.

Encadrés par une haie de soldats allemands en armes et sous la lumière de projecteurs puissants, nous fûmes conduits à la gare. Ce transfert s'effectua dans une atmosphère lugubre. Que d'idées tournoyaient dans nos têtes! Où nous emmenait-on?

Un train nous attendait et tout se précipita. "Schnell! Schnell!" criaient nos gardes et nous voilà à nouveau enfermés dans des wagons à bestiaux.

Effectivement, "un long voyage" commençait, un voyage qui allait bouleverser le destin de chacun d'entre nous.

Une fois la porte fermée alors que le convoi était encore à I'arrêt, nous chantâmes "Vous n'aurez pas I'Alsace et la Lorraine".

Était-ce un défi à nos geôliers ou un défoulement vengeur de notre part?

La porte se rouvrit. Des cris gutturaux, quelques coups de crosses dans le noir et dans le vide... et le train partit. Où allions-nous en ce matin du 15 décembre 1943?

Tout le monde essaya de trouver dans I'obscurité une place où I'inconfort ne dérangeait pas.

J'étais assis à I'arrière droit du wagon. Après un long moment, j'entendis ces mots : "II y en a qui ont sauté"!

Intéressé, je me rendis vers I'avant droit où se tenaient debout "Lolo" et "Maurice". Ils regardaient par une sorte de hublots fixés au milieu d'un vasistas à environ 1 m 70 de hauteur. Je restai près d'eux en scrutant la pénombre de I'extérieur. Rien! Ils m'assuraient qu'ils avaient vu quelqu'un sauter du wagon de devant.

Nous cherchâmes à ouvrir ce vasistas, puis celui d'en face: impossible. Finalement, le troisième, à I'arrière gauche du wagon, tomba. Un rétablissement et, toujours en blouse d'écolier, je me glissai au-dehors.

J'étais accroché par la main droite, face à la marche, cherchant difficilement un point d'appui pour mes pieds. Le train roulait rapidement. La vitesse et I'émotion, sans doute, me coupaient la respiration. La peur m'empêchait de lâcher ma prise. J'étais suspendu comme un pantin à ce wagon et le bruit des roues sur les rails dans la nuit rendait encore plus pénible ma situation. Un second rétablissement et je me retrouvai à nouveau... à l'intérieur de ma prison... presque à l'abri!

Là, je repris courage, car il en fallait, croyez-moi, pour sauter d'un train, en pleine vitesse, dans l'obscurité!

Je mis alors le manteau bleu marine que ma mère m'avait lancé sur le quai de la gare de Nantua, et me dirigeai, pour la deuxième fois, vers "mon vasistas".

C'est alors qu'une certaine agitation se manifesta dans le wagon. Un copain de classe me dit "John, ne saute pas, tu vas te faire couper les jambes".

L'abbé Gay, prêtre à Nantua, qui était du voyage et qui me connaissait bien, me conseilla la même chose.

D'autres disaient "Ne saute pas, nous avons des femmes et des enfants, nous risquons d'être fusillés quand "ils" s'apercevront qu'il en manque... Quel cas de conscience!

Je décidai cependant de recommencer mon "opération".

Ce "vasistas" large d'environ 80 cm sur 30 cm de haut, ouvert, m'incitait à m'échapper. L'abbé Gay se trouvait près de moi. II prit mon bras. Je vis dans la pénombre, qu'il me faisait un signe de croix.

Me voilà dehors pour la deuxième fois. J'entendis alors quelques mots venant de l'intérieur: "Essaie d'ouvrir la porte"... et de la main gauche je tentai de tirer la lourde porte... en vain...

Tout à coup, à peu de distance devant le train, j'aperçus des lumières rouges. Une gare? Le convoi s'arrêtait-il? Je serais découvert?

II n'était plus question de retourner dans "ma prison". Je ne sais par quelle acrobatie, je réussis, en contournant I'angle du wagon, à me trouver sur les tampons. Pas de sentinelles dans la guérite du dessus!

La nuque sur un tampon, les jambes sur l'autre, c'est dans cette position que je traversai la gare... et le train sans s'arrêter poursuivait son chemin.

II fallait tout de même sortir de cette situation. Je trouvai dans les poches de mon manteau des gants blancs que ma mère m'avait tricotés. Et, c'est en gants blancs, qu'enfin, de mes tampons, je sautai... dans la nature!

Je me trouvai tapi dans des ronces. Le train passait, roulait avec un bruit saccadé et monotone, puis, plus rien: le silence.

"Ouf! Liberté!" m'écriai-je à haute voix. Puis j'eus l'impression, dans le lointain, que le train ralentissait. Aurais-je été vu? Ce fut alors une folle escapade dans les champs. Fausse alerte. Le silence était maintenant impressionnant. Que faire, seul, dans la nuit, sans papiers, sans argent, dans une région inconnue?

Je m'aperçus qu'il me manquait un gant!.. et je retournai à sa recherche sur le lieu de mon évasion. II était là, dans les ronces. Oh joie!.. Des bruits, des pas, des murmures. Seraient-ce des gardes-voies allemands?

Nouvelle fuite éperdue à travers les haies et les prés...

Plus tard, je surpris, sur un chemin, trois ombres dans !a nuit. ils s'étaient évadés, eux aussi. J'étais heureux de trouver des compagnons. "Virgile" de Nantua et deux "pions" du Collège qui voulaient rejoindre Pont-de-Vaux.

Nous nous séparâmes. Avec "Virgile" qui avait sauvé son sac de couchage orange que l'on voyait à 1 km, nous marchâmes longtemps et nous nous retrouvâmes à Beaupont... Nous réussîmes vers 21 heures à revenir à La Cluse. Là, dans l'arrière-boutique du magasin "Casino", je rencontrai Rend, Albert et Roger des Maquis de l'Ain.

Je partis avec eux tandis que Virgile continuait sa route vers Nantua.

Ce fut alors, pour moi, la vie de maquisard puis celle d'un éclaireur-skieur du 99e R.I.A. de la 27ème Division Alpine.

Le fusil était devenu mon outil quotidien et moi un parfait guerrier.

Et c'est en décembre 1945, deux ans après mon départ forcé du "bahut" que je repris la vie civile, mes études et la plume.

Mais comment oublier mes camarades qui n’ont pas eu la chance de s'évader du train de la déportation et que nous ne reverrons jamais plus.

Jean ROGIER, élève au Collège en 1943

Évadé du train de la déportation du 14 décembre 1943

Nantua, les marques dans la ville

Photos Joëlle Trichard

Extrait de la plaque apposée sur le mur du collège Xavier Bichat de Nantua

Dès 1947, la décision est prise de créer un monument départemental des Déportés de l’Ain à Nantua.

En effet, la ville a été le théâtre de plusieurs rafles dont celle du 14 décembre 1943.

Le monument a été inauguré en 1949. Il est le premier monument de ce type réalisé en France. Le sculpteur, Louis Leygue, était un ancien déporté.

Pour plus d’informations, voir le site Patrimoine(s) du département de l'Ain:

http://patrimoines.ain.fr/n/monument-departemental-aux-deportes-de-l-ain-a-nantua/n:386#p518